平和島競艇の特徴とコース傾向を完全網羅|風・水面・予想のコツまで徹底分析

平和島競艇は、東京湾から吹き込む強風と1マークがスタンド側に寄った独特なレイアウトによって、1号艇が逃げきれないシーンが多いです。

故に、全国24場の中でも屈指の「荒れる競艇場」として知られています。

本記事では、平和島競艇の特徴とコース傾向を整理し、荒れる展開を予想に活かすための実践的なポイントを徹底解説していきます。

早稲田大学を卒業後、新卒で某有名新聞社に入社。競艇を扱う部署に配属していました。その後、某有名競艇予想屋にスカウトされ、プロ競艇予想屋として活動。この時に競艇予想サイトの存在を知り「ボートレース・競艇予想ムサシ屋」として検証を始めることに。現在競艇歴30年を迎え、競艇に使った金額は3,000万円を超えました。皆様に安心して競艇を楽しんで頂けるよう日々尽力しています!

平和島競艇の特徴

平和島の最大の特徴は「風の影響を大きく受ける」ことです。

干満差は全国的に大きな部類ではなく、1m前後の変動に収まることが多いため、潮位よりも風向き・風速の方がレース展開に直結します。

さらに1マークが狭く設計されているため、イン艇が旋回で膨らみやすく、差しが入りやすい構造になっている点も大きな特徴です。

それではまず、それぞれがどのように展開を左右するのかを見ていきましょう。

東京湾からの強風が最大のカギ

平和島では一日に何度も風向きが変わることがあり、まさに「風読み」が勝敗を左右します。

- 向かい風:イン艇が押され、差し・まくり差しが突き抜ける展開が増加

- 追い風:1マークを先に回ったスロー勢が優位に立ちやすくなる

特に、風速5m以上になるとスタート展示の伸び足やターンの安定感に差が出やすく、その差が本番に直結することも多いのが平和島の難しさです。

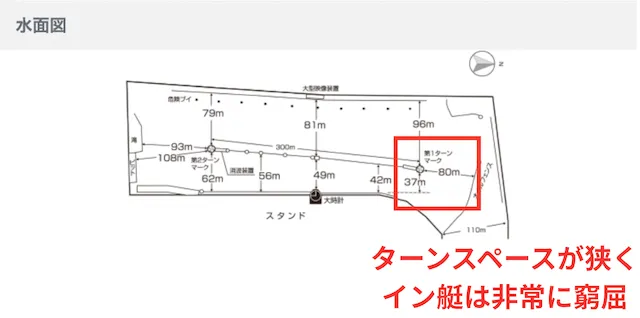

狭い水面と独特なレイアウト

平和島の1マークはスタンド寄りに配置されており、ターンのスペースが他場と比べて狭めです。

そのためイン艇はターンで窮屈になりやすく、わずかな膨らみが2コースやセンター勢にとって絶好の差し場となります。

全国の平均で1コースの勝率は55%前後とされますが、平和島ではおおむね46〜48%にとどまり、インの信頼度は全国屈指で低い水面です。

つまり「インから買えば当たる」という一般的なセオリーが通じにくいのが平和島の面白さでもあります。

平和島競艇の水面特徴とコース傾向を徹底分析

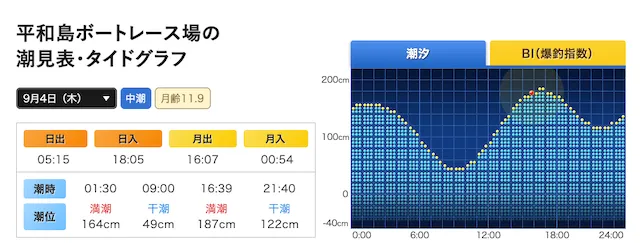

平和島は海に面している競艇場ですが、潮位の影響は比較的小さく、予想の軸となるのはやはり風。

そのため、レースを読む際は「潮位」より「風況」を第一に考えることが重要です。

潮の干満よりも風の影響が大きい水面

宮島や徳山のように大きな干満差で展開が変わる水面とは異なり、平和島の潮位変化は最大でも1.5m程度。

出典:釣割

そのため潮読みの重要度は相対的に低く、むしろ直前の風の向きと強さをどう読むかが予想の決め手になります。

強風時はバック側が荒れやすく、ターンで艇が暴れて予想外の決着となるケースが少なくありません。

季節ごとの風向・風速の変化

・春〜夏:南寄りの追い風が多く、スロー勢が優位。

・秋〜冬:北風が強くなり、イン艇が流されやすくなる。

・荒天時:安定板の使用や周回短縮となる場合もあり、波乱決着の温床。

このように平和島は季節ごとにレースの傾向が変わるため、過去のデータだけではなく当日のコンディションを必ず確認する必要があります。

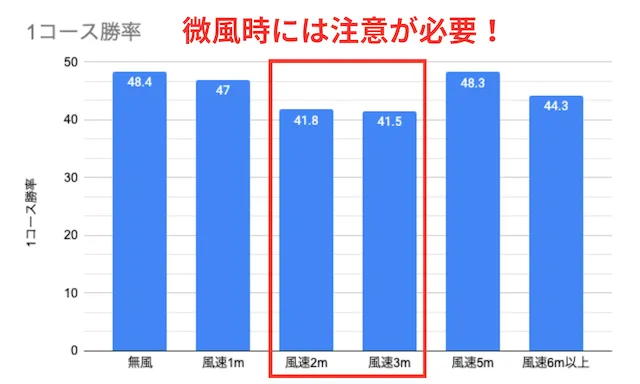

インコースが苦戦しやすい傾向

全国的にイン有利の競艇において、平和島は「インが勝ちにくい場」として有名です。

下記のデータが示すように、当日の気象条件によってイン信頼度が大きく変化します。

競艇のセオリーで行けば、インがより勝ちにくいと思われがちですが…。

平和島競艇の場合は例外で、無風時と強風時のインの信頼度は変わりません。

逆に、2m〜4mの方が風を活かして攻めに転じやすく、勝負を仕掛ける選手が多いのです。

微風時には、2コースの差しや3・4コースのまくり差しが勝ち筋となるシーンが多く見られますので、展示では攻めそうな選手をピックアップしておきましょう。

平和島競艇のコース別勝率データ

コースごとの勝率データを整理すると、展開の傾向や狙い方がより具体的に浮かび上がってきます。

1コースから外枠まで、各コースの特徴を順番に確認していきましょう。

1コースの信頼度は全国平均より低め

平和島競艇の1コース勝率は約46〜48%で、全国平均の約55%と比較して低めの水準にあります。

要因は1マークの位置と水面の狭さにあり、イン艇が旋回時に膨らみやすく、差しを受けやすいからです。

引用:Tokyo bay TV

加えて、東京湾から吹き込む強風がスタートの安定性を乱すこともあり、イン逃げの信頼度は高くありません。

データを重視するなら「イン絶対視」は危険であり、選手の力量や当日の風向を加味した慎重な判断が必要です。

2・3コースからの差し・まくりに注目

出典:ボートレース公式

特に向かい風やイン艇が窮屈な隊形になったとき、差しの突き抜けやセンター攻めが目立ちます。

また、スピードに乗った3コースまくりはスタンド寄りの水面特性とも相性が良く、決まれば高配当につながることも多いです。

展示航走でのターンの切れ味やスタートの踏み込みを確認することで、舟券に活かせる好材料となるでしょう。

4〜6コースで波乱が生まれるケースも

外枠勢は基本的に不利ですが、平和島は1マークの攻防が激しいため、展開の乱れから3〜5コースの一撃が飛び出すことも珍しくありません。

特に強風時や荒れた水面では、センター勢の仕掛けに乗じて外から差し場が広がり、高配当決着が生まれやすいです。

実際に平和島は「万舟券の多さ」が特徴のひとつであり、穴党にとっては絶好の狙いどころ。

▼「3-2-1」が最頻出

| 順位 | 出目 | 出現率 | 平均配当 | 回収率 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 3–2–1 | 2.11% | 18,399円 | 287% |

| 2位 | 3–4–2 | 2.03% | 22,106円 | 335% |

| 3位 | 5–2–1 | 1.64% | 21,584円 | 308% |

| 4位 | 3–2–4 | 1.55% | 18,723円 | 259% |

| 5位 | 4–1–3 | 1.43% | 16,891円 | 226% |

・センターのまくり,まくり差しが頻発

・1234ボックス買いが効果的

進入隊形が乱れた場合やイン艇がスタートで後手を踏んだときは、外枠からの思い切った舟券戦略が有効になります。

平和島競艇の予想ポイント

平和島で舟券を組み立てる際に意識すべきは次の3点です。

- 風の向きと強さを必ず確認

- 1マークの狭さから差し展開を常に考慮

- 地元・東京支部の選手は水面巧者として評価

それでは、具体的な予想ポイントを順番に整理しながら、実践的な狙い方を紹介してきます。

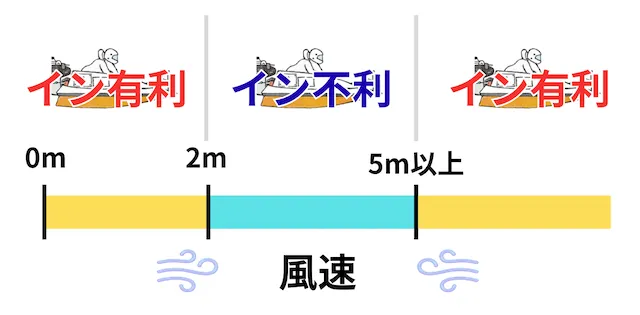

風向きと風速を徹底チェック

前半では大まかな風速に着目しましたが、さらに予想を極めたい方は、さらに方角と強さで基本的な戦略を決めましょう。

・南〜南西(追い風):スロー加速◎1号艇の先マイ本線。

・北〜北東(向かい風):1号艇が膨らみやすい → 2号艇差し/3-4号艇まくり差し台頭。

・東西の横風:スタート難化・波乱増。

強さは目安で、0–1m・5m以上はセオリー通りでイン信頼。

2–4mでは、風重視に寄せて買い目を構築しましょう。

参考:Windy.com

平和島競艇の風向きは非常に変化しやすいので、常にリアルタイムの風向きと風速を確認しましょう。

1マーク攻防とスタート展示の見極め

展示航走で1号艇が膨らむ気配を見せた場合、2コース差しやセンター勢のまくり差しを本線に加えると回収率が上がります。

そのため、展示では「誰が先に攻めるか」を見抜けるようにしましょう。

- ピット離れ

- スリットの踏み込み

- 足色(行き足・伸び足・回り足)

- 1Mの舟の姿勢。

・1号艇が手前で振られる/膨らむ兆候→2号艇差し本線。

・3号艇の伸びが明確→3号艇のまくり or まくり差し起点。

・4号艇の直線◎→4号艇が攻めの起点、外の連動を警戒。

数値は展示タイムより目視の迫力差を優先。

「攻めの起点→相手」の順にフォーメーションを組むと、平和島特有の一撃を取りに行けます。

東京支部の地元選手を狙え

平和島では東京支部の選手が水面の癖を熟知しており、難条件でも安定した成績を残しやすい傾向があります。

そのため、濱野谷憲吾、佐藤隆太郎など地元巧者が出走している場合は、信頼度を高めに評価して良いでしょう。

・当地実績(平和島勝率・3連対率)

・級別×コース相性(A1の2号艇=差し妙味、A1の4号艇=攻め起点)

・モーター素性(節序盤は2連対率/中盤以降は展示の足色を重視)

・コメント・整備履歴(向かい風対応のプロペラ傾向など)

地元のA1が2号艇であれば差しが本線、4号艇であれば外が連動すると考えましょう。

また、地元B1でも足が出ていれば連下固めです。

地元が起点になれるかで買い目の強弱を調整しましょう。

まとめ|平和島競艇は「風」と「1マーク」が勝敗を左右する!

平和島競艇は「干満差よりも風の影響が強い」「1マークが狭くインが不利」「差し・まくりが台頭しやすい」水面です。

特に冬場の北風は大荒れの要因となり、高配当が生まれやすいのが特徴。

予想では必ず風向きとスタート展示を確認し、地元東京支部選手の存在も加味しましょう。

これらを押さえれば、平和島での勝率アップに大きくつながります。

公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!

IDで検索する方は「@489swpee」です。

※先頭のアットマークを忘れないでください